“Adami, Del Pezzo, Schifano, Tadini (50 anni dopo…)”

Lo splendido inizio della lunga storia dello Studio Marconi

di Erika Lacava

Visita alla mostra attualmente in corso alla Fondazione Marconi, via Tadino 15, Milano, con un salto nella storia di Giorgio Marconi, gallerista dal 1965.

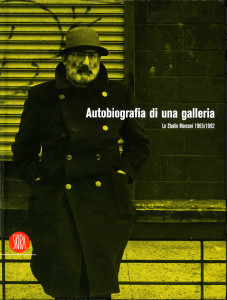

Ringraziamo la Fondazione Marconi per il materiale iconografico e il permesso di pubblicare parti dell’intervista di Natalia Aspesi pubblicata nel volume “Autobiografia di una galleria. Lo Studio Marconi 1965/1992” (Skira, 2004)

Riproposizione degli inviti della mostra del 1965

La mostra “Adami, Del Pezzo, Schifano, Tadini (50 anni dopo…)”, aperta fino al 23 Aprile presso la Fondazione Marconi, non è solo un modo per omaggiare i quattro artisti e gli anni vivaci di quella fervidissima Milano in cui hanno mosso i loro primi passi, ma anche un modo per entrare nella storia della Fondazione Marconi stessa, del suo “Studio” e dei successivi sviluppi. Storia dell’arte, dei suoi protagonisti e storia del gallerista Giorgio Marconi si intrecciano qui in modo indissolubile. Una mostra che ha un valore storico, oltre che artistico, aggiunto.

Lo Studio Marconi apre al pubblico l’11 Novembre 1965 con la mostra “Adami, Del Pezzo, Schifano, Tadini”. Cinquant’anni dopo si vuole riproporre al vecchio e nuovo pubblico quella mostra in una veste ampliata: rispetto all’esposizione del ’65, sono presenti in mostra altri pezzi, sempre riconducibili a quegli anni, in una sorta di antologica delle opere degli anni Sessanta in cui sono visibili “in nuce” gli sviluppi successivi di ognuno. Un fortissimo trait d’union concettuale e una chiara dichiarazione d’intenti per la nuova sede ingrandita della Fondazione Marconi, che si occupa, come sua propria specificità, delle opere degli artisti con cui lo Studio Marconi è nato e cresciuto.

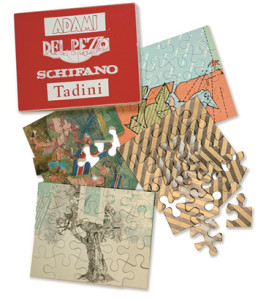

Nel 1965 Giorgio Marconi aveva 35 anni, Adami 30, Schifano 31, Del Pezzo 32 e Tadini 38. Avevano l’età giusta e le competenze per mettersi in gioco e trasformare la loro passione per l’arte in lavoro. Per la loro prima mostra dovevano trovare il modo giusto di comunicare con la gente, per portarla in un posto che, allora, non era ancora centrale. Tra una discussione e l’altra, emerge l’idea di un puzzle. Gli inviti vennero realizzati e inviati sotto forma di una scatola rossa contenente quattro puzzle, con un’opera rappresentativa di ognuno degli artisti in mostra. Ne fecero stampare 1.000 copie che andarono esaurite nel giro di pochi mesi: l’oggetto curioso, per attirare l’attenzione e portare le persone a vedere le opere direttamente in mostra, era stato in breve tempo richiesto anche fuori dai confini italiani ed europei, dalle gallerie, dai musei.

La riproposizione degli inviti della mostra del 1965

In mostra oggi, al secondo piano, c’è un lavoro di Del Pezzo di quello stesso 1965, costruito come un grande puzzle di legno bianco ricomponibile. Flussi di idee, scambi di opinioni in un circolo virtuoso di creatività esplosiva, in cui si fa fatica oggi a ritrovare di chi sia stata effettivamente l’idea iniziale e chi abbia ispirato gli altri. Come dice Giorgio Marconi nella splendida intervista di Natalia Aspesi “Autobiografia di una galleria. Lo Studio Marconi 1965/1992” (Skira, 2004), “lo Studio Marconi è stato davvero un prodotto d’équipe, la creatura di un gruppo di persone pazze per l’arte che mi hanno sempre stimolato con le loro idee”.

Il negozio di cornici di Egisto Marconi negli anni Cinquanta

Nel 1965 lo Studio Marconi apre nello spazio di quello che era il negozio di cornici di suo padre Egisto, apprezzato corniciaio che aveva saputo svecchiare, con polveri di marmo e uno stile essenziale, il gusto dell’epoca. Molte delle cornici dell’Accademia di Brera provengono dalla sua bottega. In questo laboratorio il giovane Marconi, allora studente di Medicina, muove i suoi primi passi nell’arte, facendo piccole commissioni per il padre, pesando polveri di marmo e apprendendo il valore discreto della cornice, che non deve prevaricare sull’opera d’arte. Così, tra un incontro con Sironi, Funi, Carrà, personaggi allora già storicizzati che frequentavano la bottega di suo padre, e i più giovani Baj, Adami, i fratelli Pomodoro, giovani artisti emergenti con cui si potevano scambiare opinioni e talvolta opere in cambio di cornici, nasce la passione incontenibile di Giorgio Marconi per l’arte.

Artisti che parlavano, allora, la stessa lingua già europeista del giovane Marconi. Iniziavano ai tempi i primi viaggi a Parigi, Londra, New York. Con questo spirito, con i primi contatti con Carla Pellegrini della Galleria Milano, un contratto per Baj e Del Pezzo con Arturo Schwarz, che si occupava di dadaisti e surrealisti, diversi accordi per Adami con mercanti d’arte, Giorgio Marconi apre il suo spazio, che sarà poi sede di mostre di altissimo livello e riferimento, in tutta Milano, per l’arte europea. Nel 1970 la galleria si espanse con l’acquisto del piano terra e del sotterraneo, iniziando ad assumere le dimensioni attuali della Fondazione Marconi.

Negli anni ‘70 sono passati dallo Studio Marconi Man Ray, Christo, la prima mostra di “mobiles” di Calder, gli studi di stoffe di Sonia Delaunay con sponsorizzazione di Missoni. Fu Marconi a convincere Mirò a regalare al Comune di Milano la scultura che si trova davanti al Palazzo del Senato. E fu sempre Giorgio Marconi il primo a portare in Italia Kiefer e Baselitz.

Giorgio Marconi, nel 1965, per la sua galleria nel cortile interno, secondo piano, aveva un nome adatto al clima di quei tempi. Non “galleria”, non un generico “spazio” ma uno “Studio”. Il nome fu proposto da Emilio Tadini, “titolista” di molte mostre di Marconi, frequentatore del celebre bar Giamaica, in Brera, narratore, scrittore, poeta e, sotto l’influenza e l’incoraggiamento degli amici intellettuali e artisti, in breve tempo artista egli stesso.

Copertina del volume “Autobiografia di una galleria. Lo Studio Marconi 1965/1992” (Skira, 2004)

Dalle parole di Giorgio Marconi, “Studio era qualcosa di diverso da galleria, voleva indicare un luogo dove non solo si esponeva, ma anche, appunto, si studiava, si progettava, si accoglieva la gente per discutere”. Un luogo di ritrovo, di discussione, di ricerca e di crescita continua, confronto critico e analisi artistica: un fermento incessante nel clima squisitamente culturale di quegli anni. Incontri quotidiani con artisti, dentro e fuori dallo Studio, scambi di opinioni con critici, l’interesse dei primi collezionisti: Giorgio Marconi si faceva centro, punto di raccolta delle idee degli altri. “Una specie di presidente di tavola rotonda”, come egli stesso si definisce. Si discuteva di arte, di società, di vissuti personali; si intrecciavano amicizie e amori, che andavano liberalizzandosi proprio in quegli anni. L’arte era onnipresente nelle vite degli artisti, un immergersi nel presente, un saperlo captare, capire, elaborare e saperlo proporre al pubblico, anche non necessariamente specializzato, per emozionarlo e coinvolgerlo.

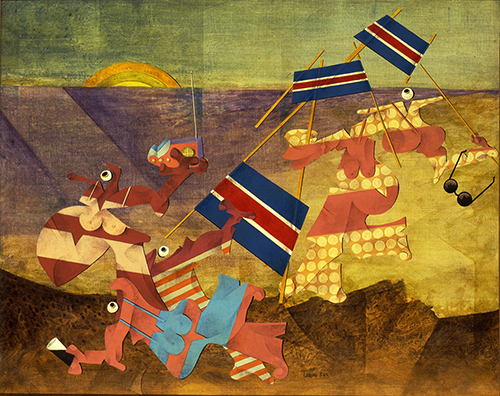

Emilio Tadini, le vacanze inquiete, 80 x 64 cm, acrilici su tela, 1965 Immagine riprodotta su puzzle sull’invito del 1965 Courtesy Fondazione Marconi

Al piano terra della galleria, la mostra inizia proprio con le opere di Emilio Tadini, ed è la parte più consistente della mostra, circa una ventina di opere di grandi e piccole dimensioni. Tadini aveva iniziato a dipingere da poco e aveva continuato animato dal successo immediato riscontrato con la pittura, rispetto alla scrittura a cui fino a quel momento si era dedicato, e dalle proposte di collaborazione che gli sono giunte prestissimo, tra cui quella di esporre per la nascente galleria di Giorgio Marconi. A Marconi Tadini viene presentato dagli amici Valerio Adami e Bepi Romagnoni poco prima della prima mostra del ‘65.

Troviamo già qui, in queste prime opere, il suo stile onirico, fumettistico, con scene bizzarre, brulicanti di occhi e colori accesi. Già notiamo la sospensione quasi metafisica dei personaggi nello spazio, un racconto che si fa astratto, pura poesia visiva. È interessante notare l’evoluzione stilistica di Tadini in contemporanea all’evoluzione della sua firma. Da timida e piccola, tutta scritta in minuscolo, diventa ben presto maiuscola per poi diventare come attualmente la conosciamo. Tutto nel giro di quell’anno fatidico che è il 1965.

- Emilio Tadini, “La famiglia irreale d’Europa, diametro 100 cm, tempera e cera su tela, 1965 Collezione privata, Courtesy Fondazione Marconi

- Particolare

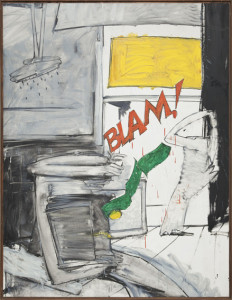

La mostra prosegue, nella sala successiva, con la riproposizione dei quattro pezzi di puzzle proposti in occasione dell’inaugurazione della mostra del 1965, con esposte, a lato, le quattro opere rappresentative. Segue poi un Valerio Adami dalle immagini piatte, molto colorate, essenziali e volutamente semplificate. Con uno sguardo attento alla contemporaneità, il suo modo di comunicare era influenzato dalla pubblicità che allora iniziava a invadere le strade. Nei primi lavori, del 1962-63, i tratti sono appena accennati, con un effetto simile al carboncino o allo schizzo di matita. Entrano nei dipinti scritte e parole onomatopeiche come “Slam”, “Bam”, “Whooosh”, appartenenti al mondo del fumetto.

Valerio Adami, “Blam”, 177 x 140 cm, olio su tela, 1962 Collezione privata, Courtesy Fondazione Marconi 2014 © ARMELLIN F.

Si assiste a un piccolo cambiamento nel 1964-65, con uno sguardo più personale, caricaturistico, più simile a quello di Emilio Tadini. Si passa a un colore più carico, a campiture piene, molto materiche. Sono immagini che raccolgono gli elementi a partire dal quotidiano: troviamo personaggi frammentati di cui si riconoscono solo gli occhi, le braccia o le dita, pezzi frammisti a carrozzerie di auto, sandwich, scene ambientate in luoghi anonimi, banali e anche grossolani come i bagni pubblici. Sono gli anni della Pop art, del boom economico che viene vissuto, in Italia, in un modo forse più sottile rispetto agli Stati Uniti, più poetico, personale, ma pur sempre rappresentazione del clima consumistico di quegli anni.

Valerio Adami, “Il miraggio” 73 x 60, acrilici su tela, 1965 Immagine riprodotta su puzzle sull’invito del 1965 Courtesy Fondazione Marconi

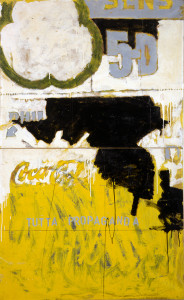

Anche per Mario Schifano il pop, la scritta, il fumetto, entrano di prepotenza nelle opere: il logo della Coca Cola, la chiara dicitura “Tutta Propaganda” e la consapevolezza che, in una società come questa, “Bisogna farsi un’ottica”. Una figurazione all’inizio, nel 1960, quasi assente, per poi presentarsi in uno stile ironico, asciutto, già orientato su grandi spazi, ampi lavori che non sono quasi mai realizzati su “classiche” tele, ma più di preferenza su fogli poi applicati su tela, su larghe strisce di carta smaltate, su cartone giallognolo, beige, dall’aspetto spesso e di uso comune.

Mario Schifano, “Bisogna farsi un’ottica (Franco Angeli, Tano Festa)”, 300 x 160 cm, smalto e grafite su tela, 1965 Collezione privata, Courtesy Fondazione Marconi

Mario Schifano “Tutta propaganda”, 118 x 198 cm, smalto su cartone su tela, 1963

Collezione privata, Courtesy Fondazione Marconi

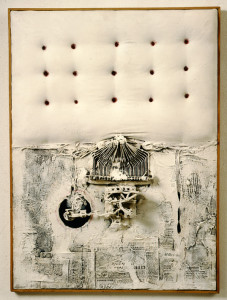

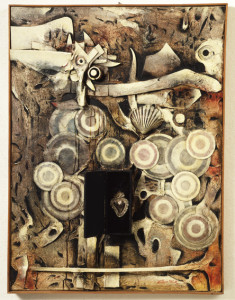

All’ultimo piano c’è infine Lucio Del Pezzo, forse il meno conosciuto tra i quattro, dalla fantasia marcatamente volumetrica, tanto da sfiorare il confine tra pittura e scultura in tutti i suoi lavori. Anche dove si tratta di pittura, la stesura del colore è densa, materica, fatta per giustapposizione di differenti strati di natura diversa. I lavori hanno uno squisito sapore evocativo, quasi poetico.

Lucio Del Pezzo, Le preoccupazioni di un padre di famiglia, 75 x 100 cm, tecnica mista su tela, 1961

“Le preoccupazioni di un padre di famiglia” sono emblematicamente rappresentate da un materasso e da una macchina da scrivere, metafore della sicurezza di un giaciglio, una casa, dell’istruzione. “La Domestica” è ricordata attraverso i suoi “strumenti di lavoro”, il mattarello, il manico del ferro da stiro. E la superba “Ballata del vecchio marinaio” è carica di richiami, di onde in tempesta, di segni concentrici simili a occhi.

Lucio Del Pezzo, La ballata del vecchio marinaio, 100 x 75 x 10 cm, tecnica mista su tavola, 1961

Pezzi assemblati con materiali differenti, di recupero, a volte con parti o pezzi interi di mensole. Lavori che ricordano per alcuni versi la grande artista statunitense Louise Nevelson, che esporrà proprio allo Studio Marconi pochi anni dopo la mostra dei quattro, e a cui la Fondazione Marconi dedicherà la prossima storica personale, a partire dal 12 maggio 2016, tra sculture e collage.

Sempre dal racconto di Giorgio Marconi: “La galleria era molto dinamica perché a me non interessava un solo linguaggio, volevo mostrare ogni possibilità di ricerca di quel tempo, ogni testimonianza dei mutamenti della società, della cultura, delle passioni. L’arte, in questo senso, è un grande termometro: se la società è in movimento, l’arte si muove; se è in sofferenza, se calano gli entusiasmi, se avanzano le inquietudini o l’indifferenza, anche l’arte arranca, perde la voce, si spegne”.

Forse per questo nei primi anni Novanta lo Studio Marconi chiude. Una storia che è terminata nel momento in cui Giorgio Marconi ha sentito una frattura tra il suo vissuto e il presente dell’arte, per lui non più riconoscibile, condivisibile, fatto ormai solo di mode e silenzi espressivi, in cui non si sapeva più orientare. Ha ceduto il passo al figlio Giò Marconi, che aveva già aperto un suo spazio, Studio Marconi 17. Un lavoro “preteso”, come dice Marconi, che ha lasciato al figlio la novità della scoperta dei giovani, un orientarsi in un mondo così vasto che sembra non avere più nulla da dire. Oltre le mode, che non riesce più a capire, oggi Giorgio Marconi preferisce ritirarsi nel suo passato, negli artisti che sono cresciuti con lui, in quello che ancora sa fare e capire, l’arte del suo tempo.

“Per decidere non mi bastava che le opere fossero curiose, nuove, strane, dovevo provare anche un feeling con l’artista, sentirlo vicino, una persona con cui condividere non solo un commercio ma anche pezzi di vita”.

Valerio Adami e Giorgio Marconi, Studio Marconi, Novembre 1969

Mentre il figlio prosegue la sua attività occupandosi di arte contemporanea con la Galleria Giò Marconi, il padre Giorgio apre la Fondazione Marconi nel 2004 con lo scopo di riproporre la sua storia e quella degli artisti con cui ha lavorato durante la sua lunga carriera. Nel 2010 viene inaugurato anche lo Studio Marconi ’65, in via Tadino 17, dedicato alla grafica e ai multipli d’artista

Un personaggio instancabile, che vive di arte e per l’arte, che ancora oggi, a più di ottant’anni, è come un ragazzino curioso e ambizioso, che cura personalmente le mostre, l’allestimento e tiene alla supervisione completa dell’immagine della sua Fondazione. Un uomo eccezionale, sempre in movimento e in continua crescita.

Ci piace concludere con queste splendide parole di Giorgio Marconi, che non possono che essere di esempio e incoraggiamento per tutti coloro che intraprendono la strada dell’arte, che sia dal versante degli artisti, dei collezionisti o dei galleristi. Un percorso da vivere insieme, come lo è stato per lo Studio Marconi e lo è tuttora per la sua Fondazione.

“Che il tempo sia passato non me ne sono neppure accorto, di sicuro mi sono divertito molto”. Giorgio Marconi