di Marta Dore

Hanno tutti una vita sfasciata. Forse è per questo che ‘all cops are bastards’?

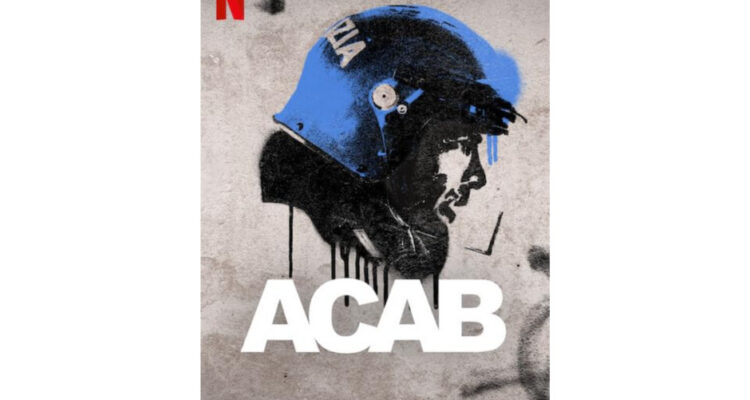

Sembra un po’ questa la tesi della serie tv ACAB, 6 puntate in onda su Netflix, tratta dal libro ACAB di Carlo Bonini pubblicato in Italia da Feltrinelli e firmata da Michele Alhaique.

Produttore esecutivo è invece Stefano Sollima, regista del film omonimo del 2012 e di serie di successo come La squadra, Romanzo Criminale e Gomorra. Un appassionato di ambientazioni crime, evidentemente, che sa restituirci sullo schermo con grande potenza visiva.

Qui al centro delle vicende c’è una squadra del Reparto Mobile di Roma, quello dei ‘celerini’, i poliziotti impiegati per la tutela dell’ordine pubblico, mandati ad affrontare chi contesta per qualsiasi motivo nelle strade e nelle piazze.

La serie inizia proprio durante una forte contestazione dei No Tav in Val di Susa: il comandante viene ferito, resta a terra, e la squadra reagisce con violenza contro un gruppo di ragazzi sorprendendoli disarmati nel bosco e picchiandoli a suon di pugni, calci e manganellate. Non esattamente un intervento per l’ordine pubblico; più che altro una vendetta.

Del resto questa squadra non equivale a un gruppo di colleghi, ma appare più come una famiglia, o meglio, un clan, una tribù. I componenti si spalleggiano e si proteggono a vicenda, nel bene e nel male, supportando chi attraversa problemi in famiglia (tutti) ma anche trincerandosi dietro un’impenetrabile omertà o addirittura organizzando gli uni per gli altri occasioni di vendetta personale.

A sostituire il comandante ferito, arriva un nuovo poliziotto, Michele Nobili (Adriano Giannini), un ‘infame’ che aveva denunciato anni prima due colleghi colpevoli di aver massacrato di botte un ragazzo in cella. Nobili appartiene alla corrente riformista della polizia, che ha a cuore la vera missione del proprio lavoro, che sarebbe quella di servire lo Stato e i cittadini secondo le regole stabilite dalla Legge. Non a caso, a differenza di tutti gli altri, ha una moglie e una figlia che lui ama e che lo amano.

Poi però le cose cambiano anche per lui, la famiglia si spezza a causa di un drammatico evento, e Michele finisce con l’aderire all’approccio tribale al proprio ruolo.

La serie è scritta molto bene: emerge in tutti i personaggi di primo piano una grande complessità psicologica, fatta di fragilità e violenza insieme; ha un ottimo andamento drammaturgico che incolla davanti allo schermo; vanta una bellissima fotografia contrastata come si confà a un’atmosfera così violenta e cupa. E poi c’è un cast che funziona benissimo. A cominciare da Marco Giallini, che impersona Ivano ‘Mazinga’ Valenti, il poliziotto più anziano della squadra, feroce e poi tenero, determinato e poi sperduto: Giallini ce lo restituisce con tutta quella grande varietà di colori che lui sa dare ai suoi personaggi. Bravissimo anche Adriano Giannini, il capitano buono che poi si perde. Ci è piaciuta moltissimo l’unica donna del cast ad avere un ruolo di primo piano: Valentina Bellè. La giovane attrice veneta – in grande lancio – è Marta Sarri, la quota rosa della squadra di poliziotti, separata da un marito violento, che si arrabatta tra il suo lavoro e la cura della figlia. Marta è un personaggio complesso: mamma, celerina, durissima ma vulnerabile; e Bellè riesce a incarnare tutte queste sfumature, facendoci empatizzare con un personaggio molto difficile.

Vale la pena vedere questa serie: perché è scritta, girata e interpretata bene. Certo, è difficile accontentarsi della tesi che spiega le violenze commesse da alcuni poliziotti con la loro drammatica situazione personale. Ma è una serie tv, non un saggio di sociologia o di antropologia politica. Va bene così.