di Cristina Ruffoni

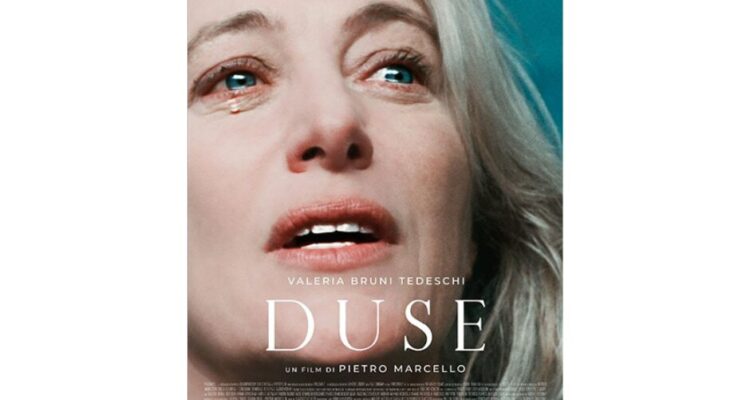

Il regista Pietro Marcello non poteva che scegliere l’attrice Valeria Bruni Tedeschi per interpretare la Divina Eleonora Duse.

Non è mai esistita la preoccupazione di somiglianza e riconoscimento, poiché l’intenzione è quella di riaffermare l’intensità umana e l’innovazione recitativa, “una dichiarazione d’amore al teatro e alla resistenza artistica, non certo un biopic”, come lo stesso Pietro Marcello ha tenuto a raccontare.

La fotografia e la scenografia contribuiscono poi a sospendere tutto tra sogno e realtà, libera invenzione e testimonianza documentata, come la scena d’apertura, con ancora le didascalie in corso, della vallata immersa nella nebbia, dove soldatini di piombo e muschio finto evocano il dramma insulso e grottesco della farsa della Grande Guerra.

La scelta del regista d’introdurre le riprese del documentario d’epoca delle celebrazioni del funerale del milite ignoto serve a motivare una critica alla propaganda fascista, capace di strumentalizzare anche i drammi e la solitudine delle vittime della Storia.

L’inizio del film si concentra sulla decisione di Eleonora Duse di ritornare al Teatro nel 1921 dopo anni di assenza, sia per ragioni economiche sia per il suo bisogno viscerale di recitare, alimentato anche dal suo bisogno di reagire al disincanto e alla tragedia in atto, che preannuncia l’ascesa della dittatura fascista, al quale, Eleonora Duse, contrappone la sua potenza artistica e introspezione psicologica, che suscita sempre successo e meraviglia tra gli autori del tempo, come Anton Cechov, Arrigo Boito, Sibilla Aleramo e soprattutto per il grande pubblico.

Anche nel film, Eleonora Duse crea subito la sua compagnia teatrale, portando avanti un doppio ruolo d’interprete, capocomico e regista, reso perfettamente da Valeria Bruni Tedeschi, specialmente quando durante le prove, sblocca e incita una giovane attrice, dimostrando l’efficacia dell’introspezione e del coinvolgimento psicologico, partendo dalla propria esperienza per arrivare al personaggio.

Perché Eleonora Duse è tanto amata dal pubblico e dalla critica in modo totalizzante?

Lei anticipa il metodo Steinberg, quello che sarà adottato poi da Al Pacino e Meryl Streep, che si basa sull’ immedesimazione profonda dell’attore nel personaggio, attraverso l’utilizzo di esperienze personali e emotive autentiche.

La stessa Eleonora Duse confessa quanto si riconoscesse nei personaggi femminili interpretati e portati in scena.

Non c’è mai artificio, enfasi o eccesso nel suo modo di muoversi e nella voce, lei recita senza trucco, spesso nascondendosi, o di spalle sul palcoscenico, a volte sussurrando e ripetendo più volte una parola che riteneva particolarmente efficace per la resa recitativa, anticipando il Teatro moderno e lasciandosi alle spalle quello ormai obsoleto, di maniera, e retorico ottocentesco.

Valeria Bruni Tedeschi per il suo modo di guardare, muoversi e di espressione rende con grande naturalezza anche i rapporti conflittuali e critici della Duse con la figlia Enrichetta, che si sentirà sempre esclusa dalla madre rispetto al Teatro, con la sua segretaria possessiva e morbosa e anche con lo stesso Gabriele D’Annunzio, affascinato ma anche sconcertato dall’autonomia senza eguali e dalla carica passionale della Divina.

A differenza del poeta l’attrice non si piegherà mai alle lusinghe del Duce, scegliendo di espatriare in America a Pittsburgh, dove, pur recitando ancora, muore di polmonite a soli sessantasei anni per problemi ai polmoni.

Il merito del sodalizio totale tra questo giovane regista e un’attrice, che si riconferma sempre per il suo talento e autenticità, è stato anche quello di riportare all’attenzione del grande pubblico la memoria della Duse, che cambiò nell’Arte ma anche nella vita il ruolo della donna, quel rinnovamento e determinazione che ancora oggi, più che mai, risultano fondamentali e vitali.