di Cristina Ruffoni

“…sentiva la fotografia da fare, la fotografia che si portava dentro e che lo aspettava, come infallibilmente chiamato.”

Leonardo Sciascia

Il fotografo Ferdinando Scianna, è internazionalmente riconosciuto come uno degli innovatori nel campo della moda e come uno dei primi italiani ad entrare nella Magnum Photo ma la sua ricerca manifesta e sotterranea, si è sempre concentrata su un modo di lavorare, che non privilegia generi o stili, una elaborazione del linguaggio fotografico trasversale, capace di dialogare liberamente con le altre arti e in particolar modo con la letteratura.

Uno dei precedenti piu’ significativi, rimane quello di Elio Vittorini con la sua antologia letteraria Americana. Raccolta di narratori, elaborata nel 1941, bloccata dalla censura fascista e poi pubblicata dall’editore Bompiani nel 1942. Vittorini, a fianco dell’antologia letteraria, aggiunse una sezione di fotografie, organizzata come un fotoracconto, su temi come il viaggio, l’infanzia e la strada, utilizzando moltissime immagini di fotografi, ad esempio Walker Evans ma anche quelle storiche di Matthew Brady, del sociologo Lewis Hine e di Alfred Stieglitz. Le immagini che furono pubblicate anonime accompagnate da didascalie e commenti, inaugurano un nuovo modo di leggere la fotografia, mettendo in evidenza e dimostrando come anche la fotografia, quella realistica e di documento, avessero una potente identitá narrativa, creando un rapporto fondamentale e articolato tra immagini e parole.

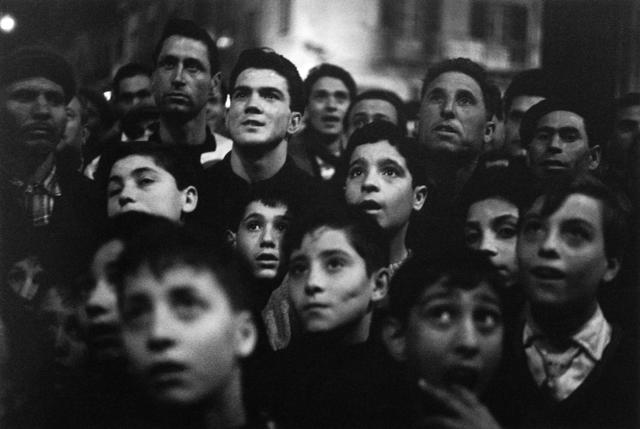

Vittorini sperimentó ancora la modalitá del fototesto nell’esperienza della rivista “Politecnico” ma anche il libro di Strand e Zavattini e Le feste religiose in Sicilia di Ferdinando Scianna e Leonardo Sciascia nel 1965, hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia del genere fototestuale.

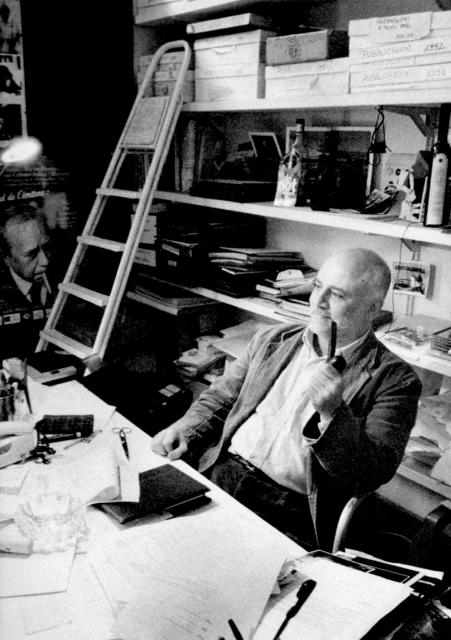

E’ nel rapporto e nella collaborazione con scrittori e poeti, che Ferdinado Scianna, articola il suo lavoro autonomo e il suo progetto di rinnovamento, primo fra tutti quello con Leonardo Sciascia, visioni inedite e un senso condiviso differente sulla Sicilia ma anche il maestro riconosciuto, che invita il giovane fotografo ad andarsene, da quella stessa terra. Luis Borges, Dacia Maraini, Cesare Brandi, Milan Kundera e Manuel Verquez Montalban, che scrive l’introduzione alle Forme del caos del 1988, affrontando anche il tema ricorrente in Scianna, del confronto tra Pittura e Fotografia, che s’inoltra da Walter Benjamin a Baudelaire, rapporto, che viene ritenuto pero’ fuorviante e secondario dallo stesso Scianna, rispetto a quello con la letteratura.

La carriera di Ferdinando Scianna, come quella di Henry Cartier Bresson, altro suo maestro di riferimento, di Edward Steichen e Richard Avedon, passa per repentini cambiamenti sociali ed etici. Forse il salto più spettacolare è quello di Bill Brandt, da prima a dopo la guerra, indicato non a caso, da Scianna come esempio di riferimento. Passare dalle austere fotografie dell’Inghilterra desolata e in crisi ai sofisticati ritratti di personaggi e ai nudi quasi astratti, può sembrare incoerente o in contraddizione, ma Scianna ci dimostra, che fotografare una donna, annichilita dal suo malessere e formalmente fagocitata dal pavimento nel ex manicomio di Voghera, non e’ diverso o meno surreale, che ritrarre la Cucinotta nel suo splendore oscuro e luminoso.

All’ossessiva pretesa di realtà della fotografia, Scianna ha sempre contrapposto, un proposito di disordine che non si può confondere con il carattere d’insolito, a differenza di Stieglitz e di quello che lui chiama la sua “paziente attesa del momento d’equilibrio”, in accordo con lo squilibrio di Robert Frank e ai suoi “momenti intermedi”. Per Scianna si tratta sempre di racconto, di recupero della memoria e di salvaguardia della storia, che si traducono in una costante e infinita conservazione delle tracce, di pezzi, orme e frammenti.

Eliminando il ricordo, che implica esperienza, ci sarà sempre più informazione da gestire, tutta insieme. Una condanna all’eterno presente di ogni forma espressiva. Un caso come quello di Vivian Maier, la street photographer scoperta dopo la sua morte, ci porta a sperare che una seconda possibilità, se pur casuale, per un artista e per la nostra memoria, sia ancora possibile.

Senza colpevolizzare il digitale, di fronte al proliferare straripante della fotografia, si può innalzare un muro invisibile, ci avverte Scianna, nel trionfo reiterato di Narcisio che non muore, l’immagine onnipresente, diventa più importante del mondo e può sostituirsi artificialmente ad esso. Lo scrittore inglese J.G Ballard, aveva già immaginato in La mostra delle atrocità, una dimensione futura, dove quello che vediamo è una combinazione di verosimiglianza, inconscio e apparenza e in questo incubo, perfino i suoni sono registrati e l’olfatto è azzerato.

Eppure le fotografie sono in realtà esperienza catturata e la macchina fotografica e’ l’arma ideale di una consapevolezza acquisita, ci racconta Henry Cartier Bresson: “Avevo appena scoperto la Leica. Divenne il prolungamento del mio occhio, e da quando l’ho trovata non me ne sono più separato. Vagavo tutto il giorno per le strade, sentendomi molto teso e pronto a buttarmi, deciso a prendere in trappola la vita, a fermare la vita nell’atto in cui veniva vissuta. Volevo soprattutto cogliere, nei limiti di un’unica fotografia, tutta l’essenza di una situazione che si stava svolgendo davanti ai miei occhi…”

Ad un certo tipo di fotografia, anche a rischio di estinzione in un prossimo scenario, si deve comunque, una revisione della definizione del bello e del brutto e Scianna si trova concorde ancora una volta, con un poeta, Walt Whitman che “ogni oggetto o condizione o combinazione o processo esprime una sua bellezza”.

Ai giovani fotografi che invocano la sua guida e un suo insegnamento, si è sempre sottratto dal ruolo di maestro, pur avendo avuto delle grandi guide etiche ed estetiche. Ha però ribadito l’importanza di seguire le proprie passioni e raccontare le storie che coinvolgono, solo così si può trovare il proprio linguaggio e un nuovo modo. Si può ancora credere alla salvaguardia di una particolare fotografia, in contrapposizione allo strapotere delle immagini dello spettacolo e del consumo o è prevista una sua futura scomparsa?

Non mi considero un maestro. Sono rimasto un allievo professionale alla continua ricerca di maestri. Ho avuto la fortuna di averne di straordinari.

L’insegnamento dei maestri non si invoca, si trova attraverso la conoscenza delle loro opere, l’ammirazione, l’imitazione, anche. Una cosa che li accomuna è appunto la tenacia con cui hanno seguito la loro passione, e il divertimento, anche. E’ guardando e amando gli altri che si trova se stessi.

Le immagini dello spettacolo e del consumo ci sono sempre state, fin dall’inizio della tutto sommato breve vicenda della fotografia. Si pensi all’Orientalismo, o all’invenzione della fotografia propagandistica e pubblicitaria. Adesso le trasformazioni tecnologiche le hanno trasformate in alluvione. Non mi sento di dovere “salvaguardare” alcunchè. Faccio quello che mi piace fare.

Se scomparsa della fotografia ci sarà, sarà per eccesso di successo.

Non è mai stato interessato a pubblicare cataloghi celebrativi e convenzionali, trasformando questa esperienza, in un esperimento di scrittura e visione, di parola e immagine. In Visti e scritti del 2014, ad esempio, sembra quasi che il valore estetico che la fotografia poteva avere singolarmente, non importasse. Era invece nell’accostamento fra le foto, anche i ritratti piu’ disparati, che si poteva ottenere un valore narrativo o di documentario. Secondo questa modalità, ogni ritratto accompagnato ad un testo ma anche le singole foto, acquistavano una nuova espressione ulteriore, una dinamica illuminante e spiazzante contemporaneamente. Un esperimento, un procedimento che coinvolgono e accumunano la fotografia, allo spiazzamento della poesia visiva e al mistero della pagina del processo editoriale ma che in Italia è ancora lento, fuori dai musei e dalle collezioni, nonostante i precedenti storici, rispetto agli Stati Uniti, dove didattica, sperimentazione e divulgazione spesso s’intersecano. Come spiega questo ritardo?

Ho sempre creduto alla fotografia come racconto e memoria. Era inevitabile che privilegiassi il rapporto, centrale a mio parere, tra fotografia e letteratura. E’ per questo che il libro è sempre stato per me lo strumento centrale per esprimere il senso del mio lavoro. Sì, forse c’è un certo ritardo italiano in questa direzione. Ma anche altrove la tendenza che ha prevalso è stata quella della fotografia come arte. Tuttavia non bisogna confondere, credo, racconto e spirito didattico.

Una fotografia non è soltanto un’immagine (come lo è un quadro), un’interpretazione del reale, è anche un’impronta, una cosa riprodotta direttamente dal reale, come l’orma di un piede. E’ in questo accadere che si registra la luce? Quell’emanazione che si esalta nell’oscurità e che in Sicilia prende corpo dal buio, come dall’abbaglio? Questo bipolarismo, può essere anche scenografico nella narrazione o architettonico nella forma, come nella sua fotografia, con il bambino che si divincola tra la struttura geometrica delle pertiche?

Lo ripeto da anni. La fotografia non è una variante della pittura. Non si può fumare con la fotografia di una pipa come non si può farlo con un dipinto di una pipa. Ma Cezanne poteva dipingere le sue mele a memoria, per un fotografo, se non c’è mela davanti a lui e alla sua macchina fotografica non c’è fotografia. Questo conferisce a quello che vediamo nell’immagine fotografica uno statuto di traccia specifico e ineliminabile. E’ il limite e la gloria della fotografia. Questo non elimina, tutt’altro, l’istanza estetica dell’immagine.

Se non c’è forma non c’è senso.

Il fotoreporter rimane ancora oggi, una figura secondaria rispetto al giornalista, come ai tempi, del suo impiego all’Europeo. La crisi dell’editoria, l’avvento della televisione. commerciale e il rapido consumo del digitale, hanno corroso e vanificato l’esperienza diretta sul campo o giustificano un ritorno della dimensione etica della fotografia, anche come testimonianza?

Oggi il fotografo è incomparabilmente più valorizzato che nei miei anni di fotoreporter. Ma a me pare che la sua funzione non ci abbia molto guadagnato.

Come quella del giornalista, del resto.

C’e’ un conflitto perenne ed insolubile tra fotografia e schermo come dimostra Schifano, l’esistenza è filtrata da un obiettivo, da un filtro, da un finestrino e guardata sempre mentre passa in movimento?

La televisione , secondo il paragone di Berengo Gardin, è guardare il mondo da una treno in corsa. Se vuoi analizzare, testimoniare devi scendere dal treno e guardare il mondo negli occhi.

L’accusa attuale, è che anche la fotografia riducendo l’esperienza, trasforma la storia in fiction e si distanziano le emozioni. Il realismo produce una confusione, che alterna eccitazione ed indifferenza. Come tutela e protegge le proprie immagini Scianna, da questo vuoto e congelamento dove sono destinate a convergere la maggior parte delle immagini o un fotografo deve lasciare andare la propria creazione, concentrandosi su quella fotografia che deve ancora scattare, trovare?

Ogni fotografia contiene un testo, quello del reale, quello del fotografo, quello dello spettatore. Io credo che le buone fotografie lo sanno comunicare. Altrimenti, perché fare delle fotografie?

Quando Scianna, fotografa la moda, anche se sono immagini “prefabbricate” e non trovate, in un certo senso, si tratta di un suo autoritratto, tradendo, così, la funzione originaria, così come certi suoi soggetti, possono rivelarsi Nature Morte o la tragedia confondersi con il grottesco, la sensualità con la sacralità. Questo ecclettismo trasversale concede la possibilità e la libertà di evitare ripetizioni e limitazioni e trovare sempre nuovi temi, come per i trenta libri pubblicati, a partire dai bambini, agli animali e al cibo?

La vita, il mondo sono complessi. E perfino contraddittori. E noi siamo complessi e contraddittori dentro la vita e il mondo. A me piace assumere questa ricca contraddittorietà. Fotografare è una maniera di vivere con altri mezzi.

“Fare solo una bella fotografia, non ha nessun senso, è inutile!”, si è sempre schernito Scianna, spiegando che, prima che un problema estetico, si tratta di questioni culturali, linguistiche, storiche e antropologiche, perfino nella scelta del colore rispetto al bianco e nero. Alla fine, è necessario far coincidere diversi significati, trovando una forma destinata a differenti livelli di lettura e interpretazione a seconda di chi guarda e del contesto nel quale viene collocata, presentata e veicolata una fotografia.

Dopo lo scatto, inizia così il reale e complesso impegno di conduzione e diffusione del proprio lavoro fotografico?

La risposta, almeno per quanto mi riguarda, è contenuta dentro la sua domanda.

Il prossimo progetto editoriale? Ha mai pensato a un libro sulla morte? Per un siciliano, abituato a convivere con questo tabù impronunciabile, dare un’immagine, un senso, una forma anche dissacrante a questo rito di passaggio, potrebbe essere quasi naturale oltre che esorcizzante. La morte non è solo privata, intima ma anche un processo umano e visivo universale?

Per me la morte non è un tabù impronunciabile. La morte è il pensiero.

Si pensa a partire dalla morte.

Tutti i progetti di un fotografo sono inevitabilmente un progetto sulla morte.

Non ci sono linguaggi estetici e narrativi, salvo la letteratura, che abbiano una relazione più forte con l’impermanenza, cioè con il senso, della vita.