di Cristina Ruffoni

Vincitore del Leone d’argento a Venezia, con 10 nomination agli Oscar, The Brutalist, diretto da Brady Corbet era atteso con trepidazione e curiosità, pur spaventando per la sua lunghezza come la lettura della Recherche di Proust, soprattutto dagli architetti che non hanno apprezzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, efficace per il montaggio della dizione dei dialoghi ungheresi, non altrettanto per la ricostruzione e resa dei complessi architettonici, apparsi posticci e poco realistici. In compenso, la scelta del formato in 70 mm VistaVision, ci riporta allo splendore imponente di Hollywood ed è adattissimo al senso epico della trama.

Adrien Brody, fisicamente e emotivamente all’apice, l’architetto visionario in fuga dal campo di concentramento, intensifica e amplifica tutto mandando immediatamente in frantumi la favola dell’accoglienza e dell’integrazione dell’immigrato in USA, ieri come oggi. Nella realtà gli architetti ebrei della Bauhaus, fuggiti dalla Germania e stabilitisi proprio in America, si sono fatti accettare a livello accademico come nuovi e acclamati costruttori di edifici pubblici e privati, primo fra tutti Marcel Breuer, che sembra aver ispirato proprio il regista. Anche lui ebreo Ungherese usava sia il granito che il cemento come uno scultore, adottava il tubolare per le sue sedie iconiche e ha progettato quel gioiello che è il Whitney Museum.

L’architettura in The Brutalist può sembrare quasi un pretesto per delineare il tema di sottofondo e nevralgico, quello del conflitto eterno tra l’artista e il committente, che pur con un filo di retorica ma autentico romanticismo, si ripropone aperto e ambiguo anche oggi, un sogno costantemente addomesticato dal mercato, esattamente come accade nel film, dove il mecenate si trova a salvare e inneggiare, ad umiliare e violentare Lászo Toth, nella costante ambivalenza di ammirazione e disprezzo, protezione e condanna per il genio visionario, proprio quello a cui vorremmo assomigliare ma che ribalta il nostro precario equilibrio individuale e sociale.

Tutto scorre via soprattutto nel primo tempo, anche se l’esistenza del protagonista sembra arenarsi nella disfatta quando un finale decisamente sionista riscatta e celebra l’anziano architetto negli anni ’80 alla Biennale di Venezia e il film si conclude nei titoli di coda con “One for you, one for me” dei La Bionda, per ricordarci che non si racconta mai la Storia, neppure quella più nobile o più brutale, nella sua cristallina obiettività e monolitica autorevolezza.

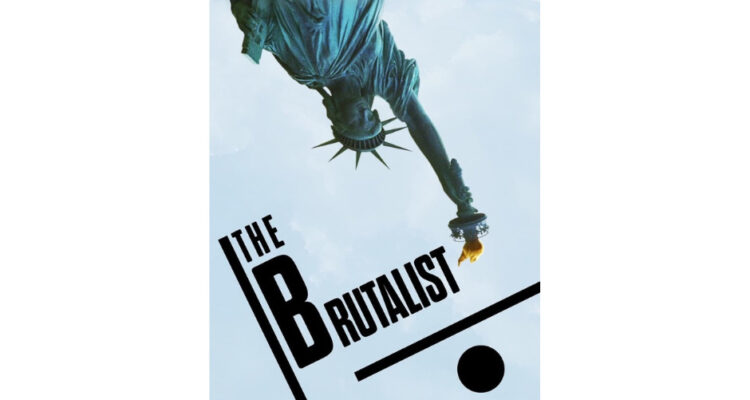

Nonostante la statua della Libertà al rovescio nelle locandine, che non fa presagire nulla di buono, il grande Cinema serve a non dimenticare che accanto al dolore, finito lo spettacolo, esiste un diritto alla gioia lungo le strade del mondo.